有不少人认为,只要把字写得连绵不断、龙飞凤舞,笔速非常快,那就是优秀的草书,事实上这是陷入了“江湖体”的误区。真正的草书看似信笔所写同花顺配资,实则内藏法度,做到了“随心所欲不逾矩”,这样的作品才值得临摹。

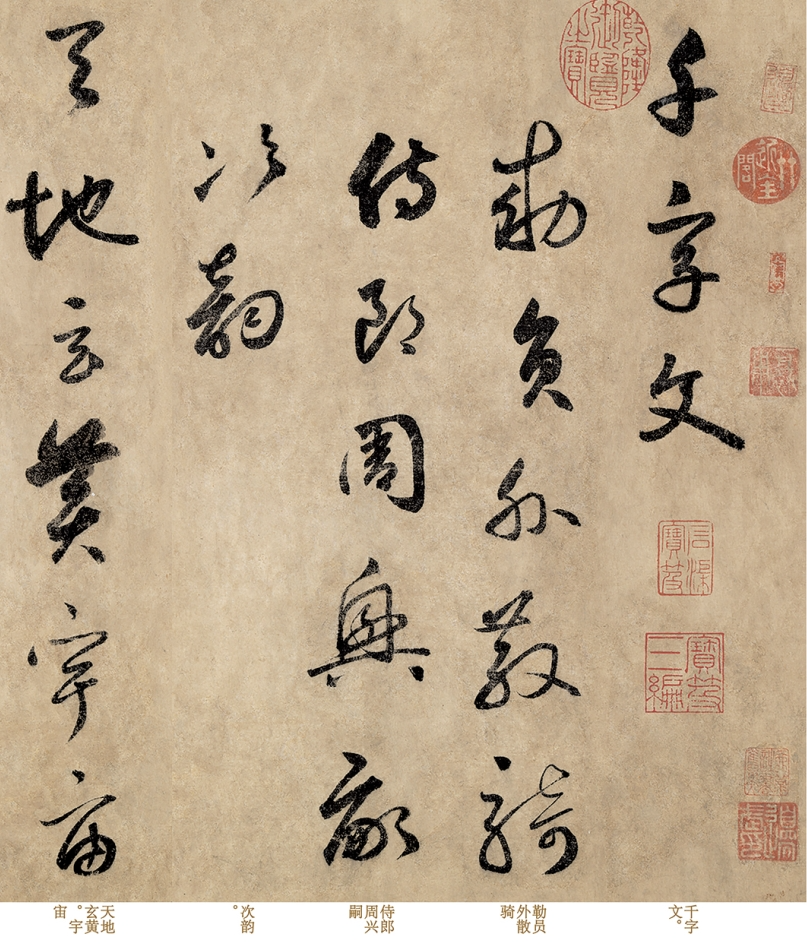

我们在学习草书时要牢记“取法乎上、由易到难、循序渐进”的原则,积累足够的基础后再去临摹二王、张旭、怀素的字。真正适合初学者打基础和进阶者提高笔力的,是那些笔法细腻清晰、以行草为主的法帖,自朱元璋一朝开始,明代皇族一直将此作作为草书的日常范本,它就是边武的《草书千字文》。

边武是元末明初首屈一指的草书大师,他初以鲜于枢、康里巎巎为师,继而学米芾、李邕、褚遂良,最终直入魏晋,得“二王”草法精髓。《千字文》是其一生多次书写的作品,宋濂、刘基等将它进献宫廷同花顺配资,因其“法度谨严,笔势精妙”而被御用。

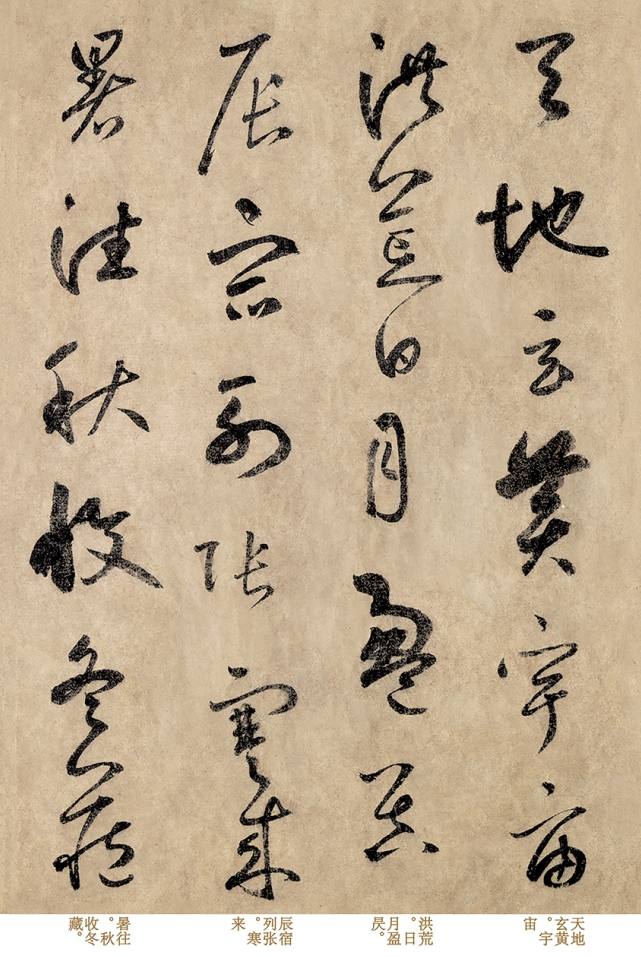

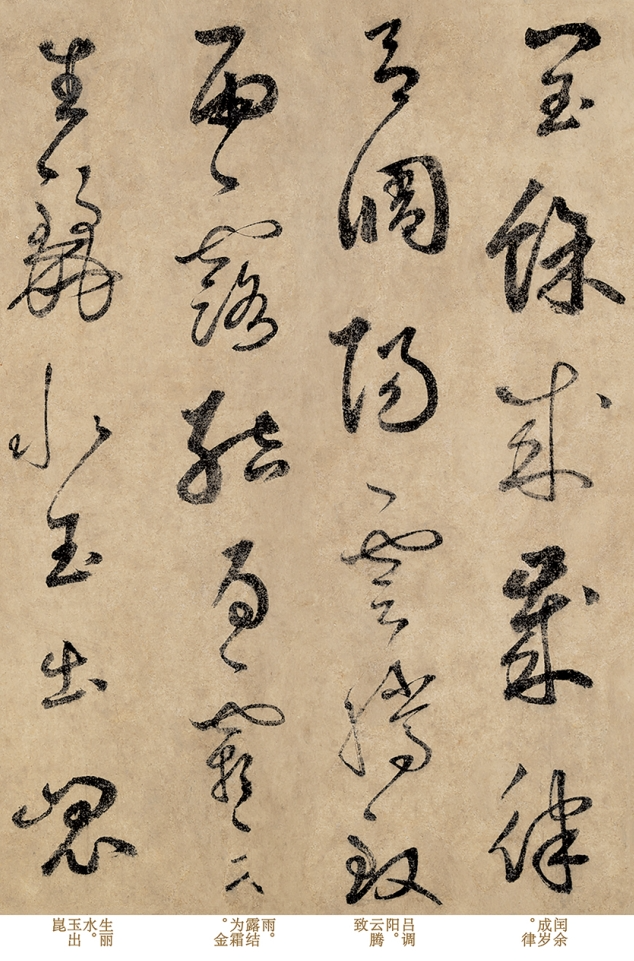

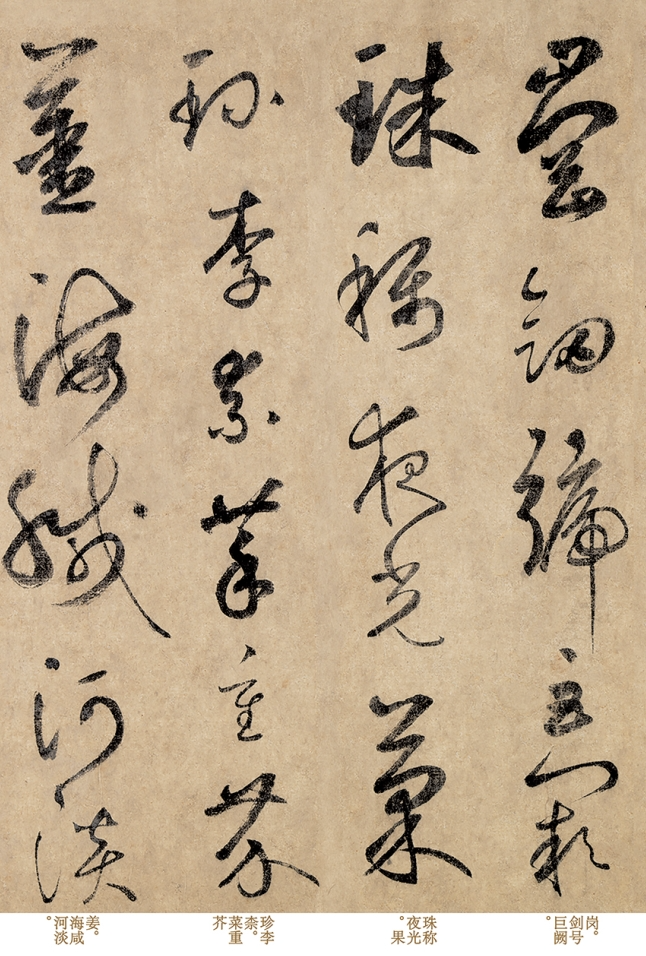

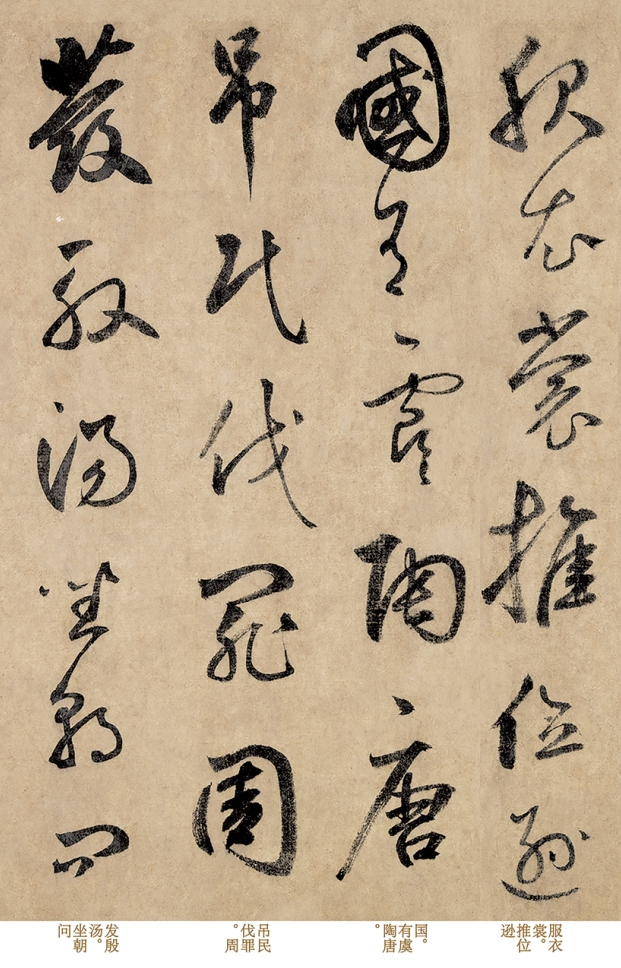

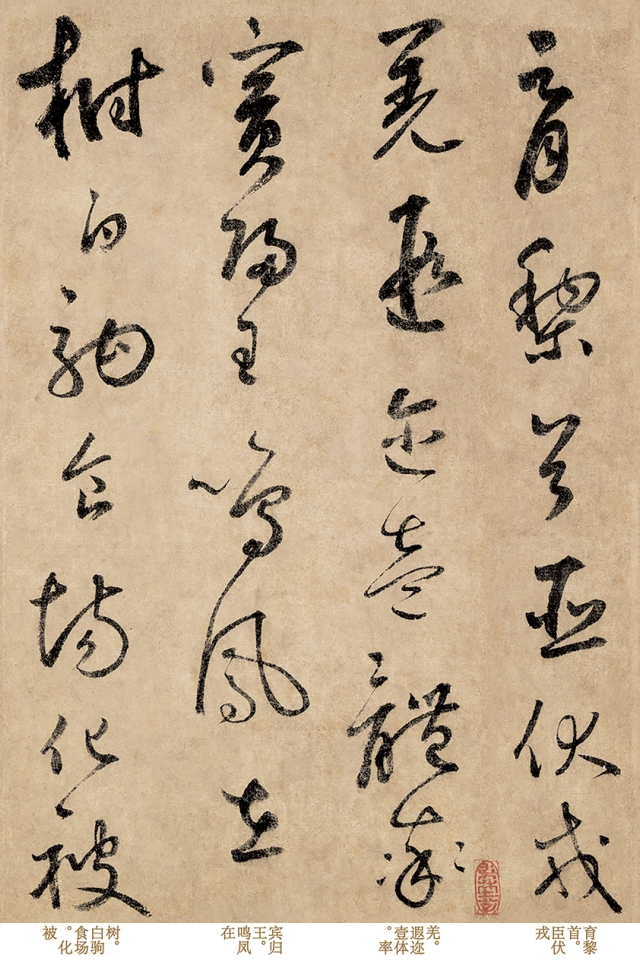

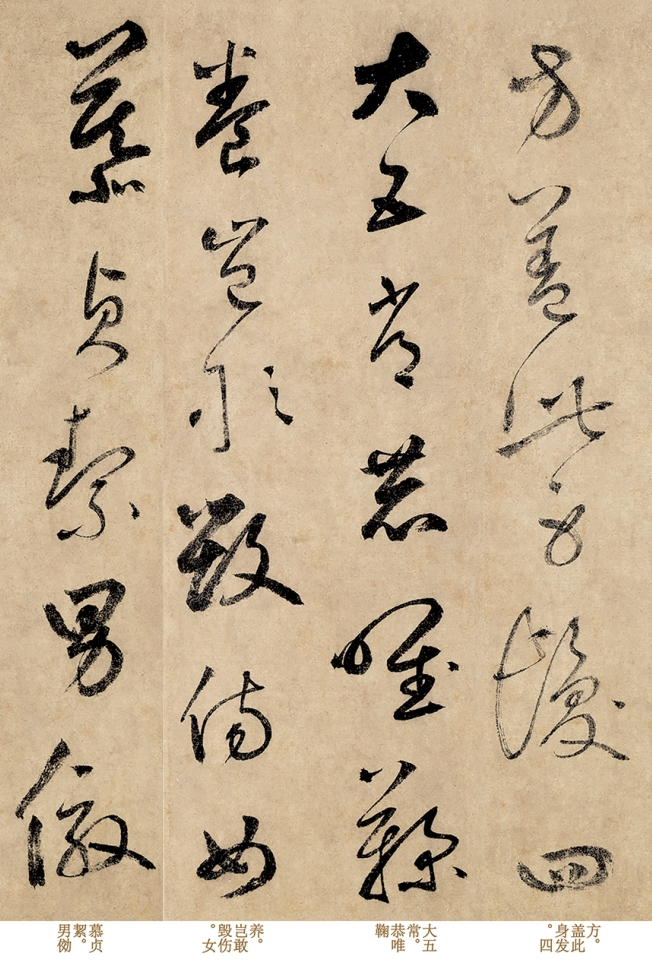

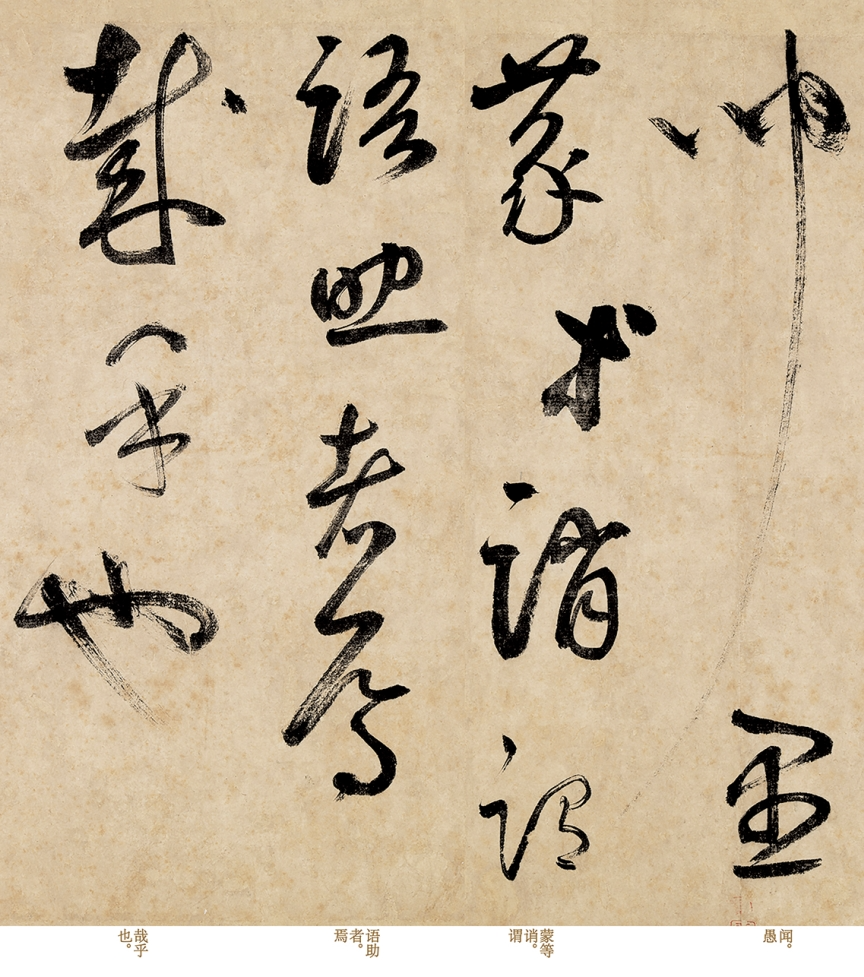

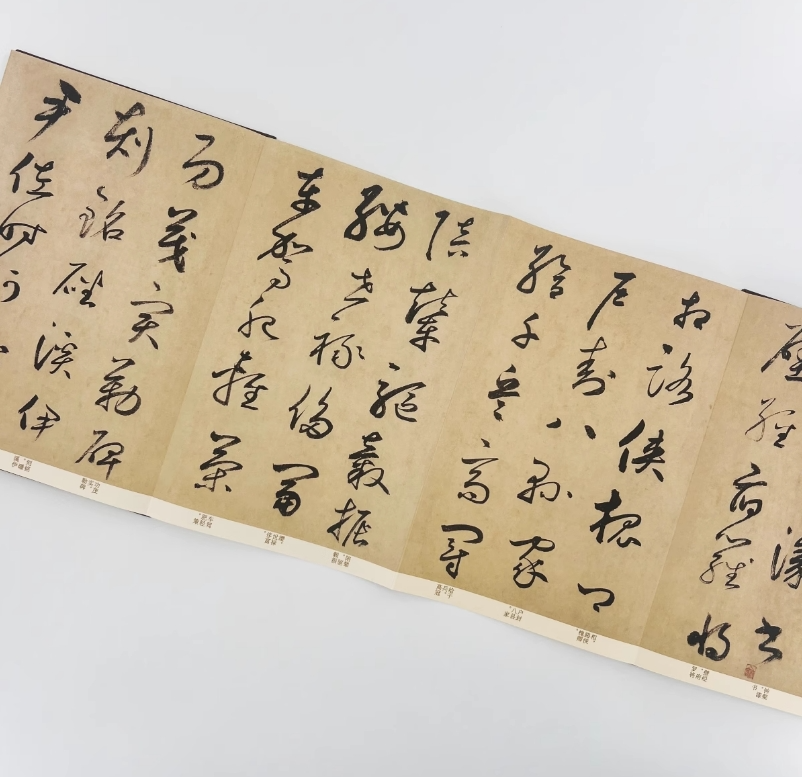

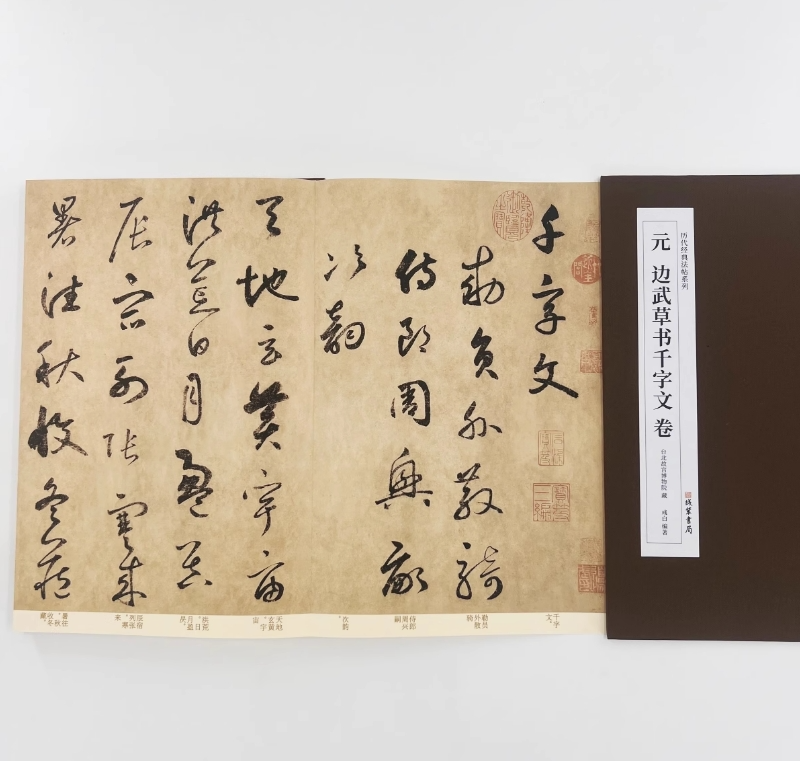

此作现藏于台北故宫,为纸本册页,共计78页,每页纵约36.5厘米,横约27.2厘米,总长度达到了21米,洋洋洒洒百余行、1000余字,字径大小错落,在3至7厘米之间,相比于晋唐小草书,细节更加纤毫毕现。

此作以晋唐时期中锋立骨的篆籀笔法为主,笔画有着明显的“屋漏痕”“锥画沙”同花顺配资,充满立体感。逆锋入纸,中锋行笔时略作波动,收笔回锋饱满,全卷少侧锋飘滑之笔,即使快速连带处,笔锋始终在纸面保持稳定,强化了线条的骨力。

提按分明,行笔时根据字势调整力度,形成“轻如游丝,重若坠石”的对比,收笔多果断利落,极少拖沓。通过牵丝映带实现字与字的过渡,牵丝细而不弱,与主笔形成主辅分明的关系,连中有断,断中有连,富有节奏。

全卷字形以方为主,兼取圆势,形成刚柔相济的效果,通过笔画的疏密关系制造视觉冲击,多取欹侧之势,但通过重心调整保持稳定,斜而不倒。墨色浓淡层次自然过渡,笔画边缘清晰,显庄重之气。

边武上承怀素、高闲的唐草筋骨,下启明代祝允明、王铎的奇崛书风,傅山评价:“边武草书,力去软美,独标骨力,为有元一代之冠。”其草法规范被收入明代《草诀百韵歌》。纵观此作,其笔法的篆籀筋骨、结字的方圆灵巧、墨法的自然天成,展现出雄强而不粗野,流丽而不柔媚的风格。

这种将历代草法与文人雅趣完美融合的能力,使得此作技法与性情和谐,这才是草书的“标准写法”,值得我们细细欣赏与临摹。

而今,我们将此作进行了博物馆级的超高清复制,并添加释文一一对应,便于您临摹和欣赏。如果您感兴趣,请点击下方链接一观!

熊猫配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。